国内の綿の栽培の衰退と原料輸入への移行

明治の中頃を過ぎると、日本の綿の栽培は急速に衰退していきます。

当時日本で栽培されていた品種(和綿)はわたの繊維が太く短かったのに対して、海外の品種(洋綿)は細く長いという特長がみられました。おのおのを綿布にした時に、和綿では生地が厚くてごわごわしていましたが、洋綿のそれは柔らかくて肌ざわりに優れていました。また、海外から紡織機が導入され、手織りから機械織が主流となっていきましたが、和綿のわたは機械織に向いていませんでした。

これらの理由から国内での綿の栽培が衰退していく中で、綿実を搾る企業にとって原料の確保が大きな課題となりました。

この変化に対応するため、岡村製油を始めとする企業は海外からの綿実輸入に活路を見出しました。

主な輸入先として、ニカラグアをはじめとする中米諸国、アフリカ諸国、中国、オーストラリア、ブラジルなどが挙げられます。

岡村製油がこれまでに綿実を調達した国は実に43か国にも及び、世界中から良質な原料を確保する努力が続けられてきました。

戦後の搾油事業の変遷と岡村製油の挑戦

戦後の経済の復興と歩調を合わせるように、国民の食生活が豊かになって行きました。

これに伴って食用油の需要も増え、各搾油企業は事業の拡大へと向かいました。とり分け、大豆や菜種を搾る企業では設備の増強が続き、その結果油の値段は徐々に下がり始めました。

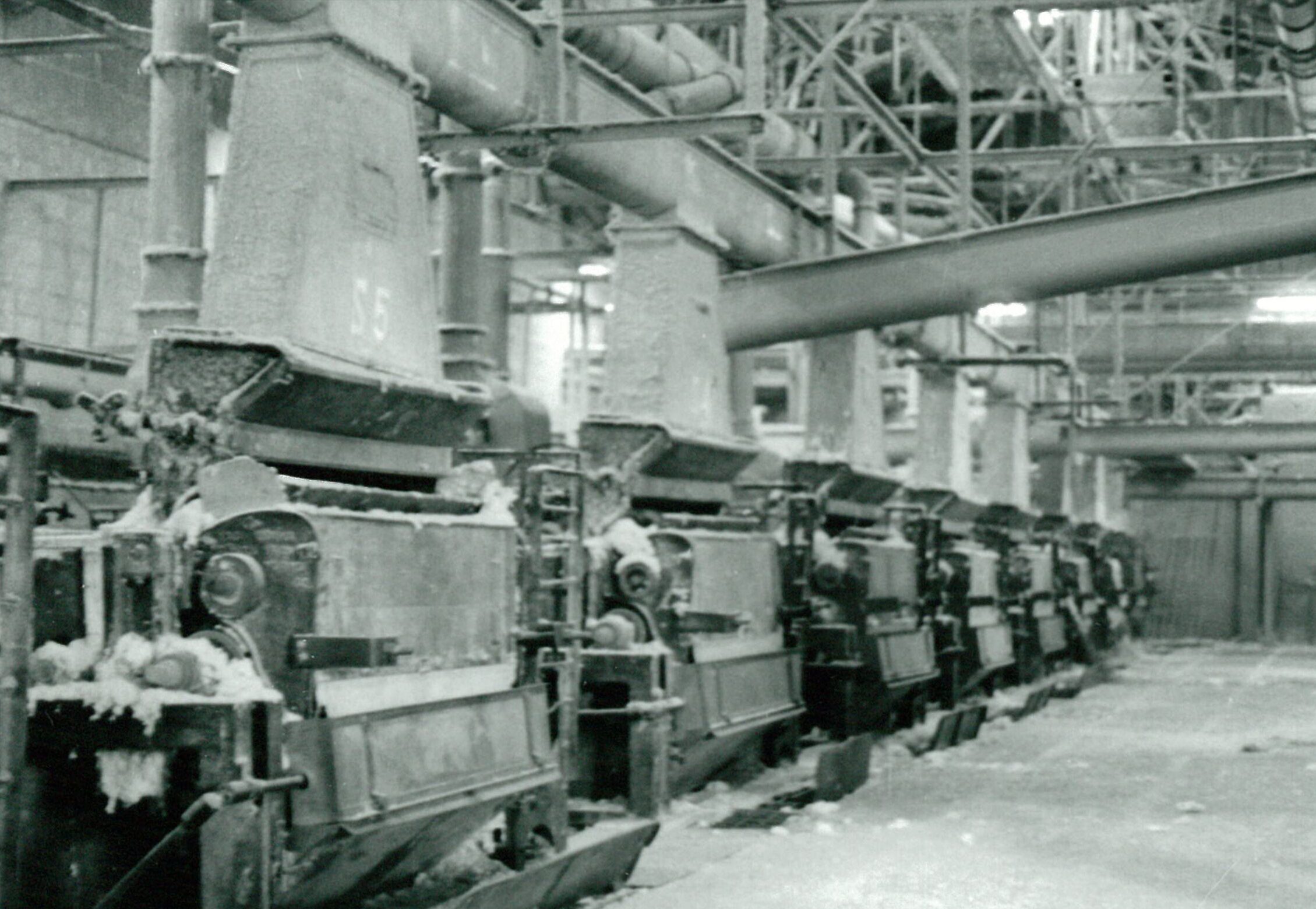

一方、綿実の搾油は製造工程が複雑なために思うようにコスト削減が進まず、安価な大豆油や菜種油との価格競争に巻き込まれて苦戦することがしばしばでした。多くの綿実搾油企業が事業継続の危機に直面する中で、岡村製油は新たな挑戦を始めます。

綿実搾油の過程で生まれる副産物に着目し、新たな製品開発に乗り出したのです。

それは綿実の殻を原料にしたキシロース、食品添加物の製造です。この取り組みは、原料の無駄をなくすだけでなく、新たな収益源を生み出す革新的な挑戦でした。

時代の流れとともに、多くの綿実搾油企業が事業から撤退していく中、岡村製油はこの新規事業の成功により、綿実油の製造を続けることができました。

創意工夫と挑戦者精神が実を結び、岡村製油は今日、国内唯一の綿実搾油メーカーの地位を確立するに至ったのです。

現代における岡村製油の綿実油事業

岡村製油は、長年培ってきた技術と経験を活かし、現代においても綿実油事業を継続しています。

さらに、環境に配慮した取り組みも積極的に行っています。搾油過程で生まれる副産物の有効活用は、その一例です。

例えば、綿実油を搾った後の油粕は、天然有機肥料として利用されています。この肥料は、化学肥料とは一線を画し持続可能な農業に貢献しています。

また、綿実の表面に残る短い繊維も長短に分けて製品化しており、その中でも長いものはベンベルグ繊維の原料として活用され、さらに付加価値の高い製品に生まれ変わるなど、資源の有効利用につながっています。

そして大量に発生する綿実の殻は販売先が限られ、一時は在庫の山となりましたが、今ではきのこの栽培に使用する培地や土壌改良材として利用されています。

岡村製油は、長年にわたり綿実油の製造を通じて日本の食文化に貢献してきました。

その歴史の原点は、日本の木綿産業にありましたが、事業環境が次々と変わる中で、創意工夫を重ねて今日を迎えました。

常に品質と安全性にこだわり続けてきた岡村製油。今では、健康志向の高まりとともに、綿実油の持つ優れた特性が高く評価されています。